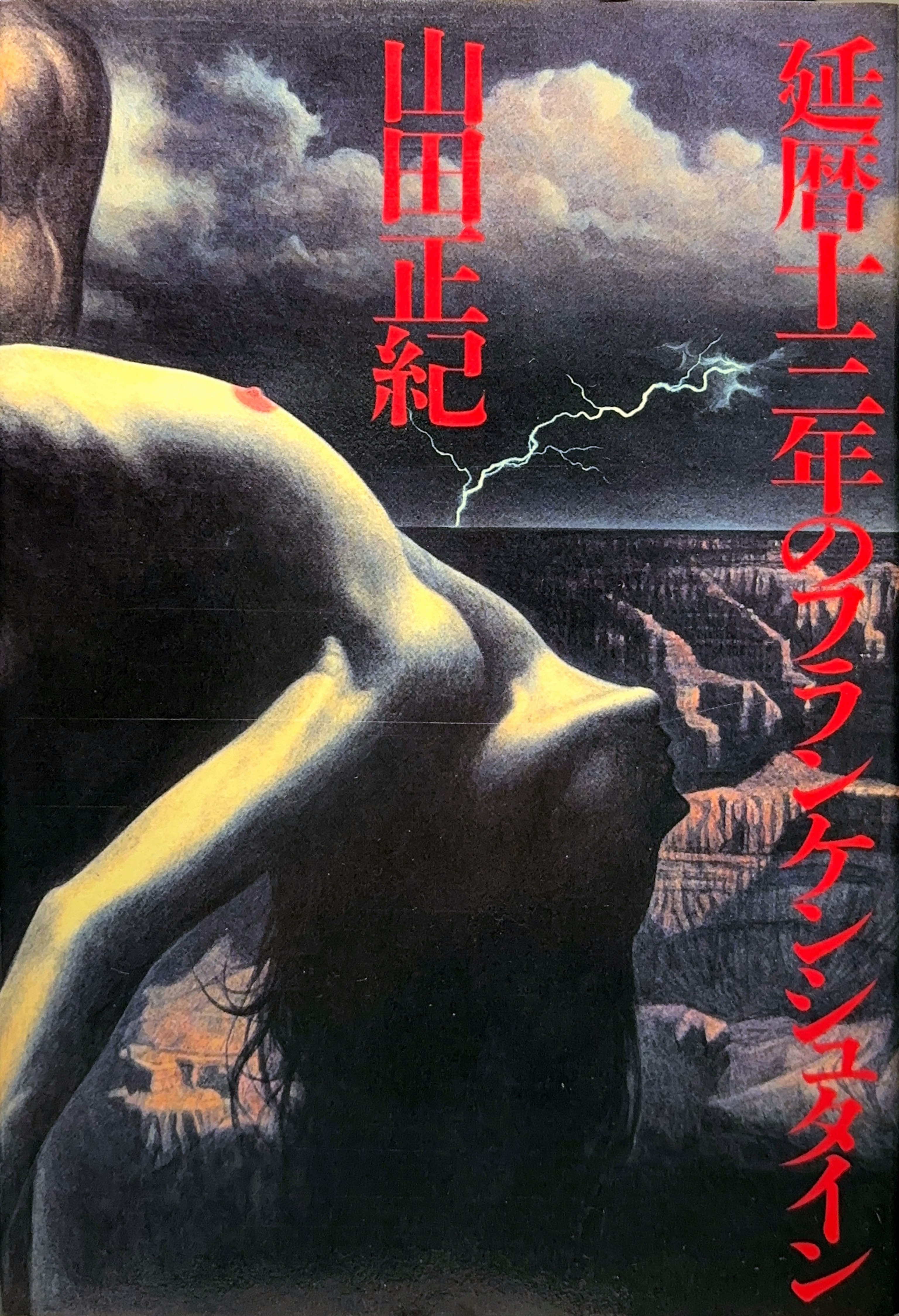

| 叢書 | 初版 |

|---|---|

| 出版社 | 徳間書店 |

| 発行日 | 1988/08/31 |

| 装幀 | 角田純男、井上則人 |

収録作品

- 経師三嶋大人(きょうじみしまのうし)の告白

- 沙門広達(しゃもんこうたつ)の回想

- 偸盗千手丸(ちゅうとうせんじゅまる)の懺悔

- 夢占師乙魚(ゆめうらしおといお)の夢解き

異才・山田正紀が挑む、もう一つの空海伝説

山田正紀は、日本のSF・冒険小説・伝奇小説界で個性的な活躍を続けてきた作家であり、近年ではミステリや時代小説でも異彩を放つ天才です。古代史から近未来まで、多彩な舞台設定を得意とし、想像力豊かなストーリーテリングで多くの読者を魅了してきました。『延暦十三年のフランケンシュタイン』は、そんな山田正紀の“伝奇小説”の一端を体感できる作品と言えます。

本作の舞台は平安遷都前後の日本。タイトルからうかがえるとおり、西洋由来の怪奇譚である「フランケンシュタイン」の要素と、平安初期の仏教世界観が融合しています。具体的には、弘法大師として知られる「空海」がまだ“真魚(まお)”と名乗っていたころの伝説を基にしたフィクションであり、そこに“屍から新たな命を生み出す”という禁忌の術が組み込まれることで、怪奇と歴史ゴシックが結びついた作品となっています。

本作は四つの連作短編――

- 「経師三嶋大人の告白」

- 「沙門広達の回想」

- 「偸盗千手丸の懺悔」

- 「夢占師乙魚の夢解き」

――という構成を採っています。語り手が話ごとに異なることで、読む側は異なる視点から“真魚(まお)”という存在を追いかけていくことになります。そこに浮かび上がるもう一人の真魚――すなわち「延暦十三年のフランケンシュタイン」は、まさに平安期の日本に甦る怪物。果たしてその怪物の正体は何であり、後に「空海」となり仏教史に名を残す超越者とはいかなる関係にあるのか。これこそが本書最大の読みどころとなっています。

第1部:ストーリー概要

1-1. 時代背景と設定

- 時代:延暦13年(794年)前後 延暦は西暦782年から806年にかけての年号であり、延暦13年といえば794年にあたります。朝廷が長岡京から平安京への遷都を決定したのがこの年であり、古い都である平城京(奈良)は次第に寂れ、盗賊が跋扈するような混沌とした時代背景があったとされています。

- 空海(当時の名は真魚=まお) 空海は西暦774年生まれとされ、延暦13年の時点では21歳頃。実際の史実においても、若き日の空海は“真魚”と名乗っていたと伝わっています。本作では、歴史的に著名な最澄(西暦767~822年)も登場し、その法力(仏道や呪術の修行により培った力)との対比が物語の大きな軸となっています。

1-2. 作品の構造

『延暦十三年のフランケンシュタイン』は、先述のとおり四篇の連作短編集のスタイルをとっています。それぞれの視点(語り手)が異なることで、同じ時代・同じ出来事を別々の角度から描き出し、一種の多層的なモザイク絵を形作っていきます。これにより、“真魚”という若者の不可思議な存在感がより強調され、「彼は何者なのか」「いったい何をしようとしているのか」という謎が深まっていく仕掛けになっています。

また、本作の特徴として、“空海が禁断の秘術でつくり出したもう一人の自分”という存在が挙げられます。これはまさに「フランケンシュタイン」の怪物に相当するものであり、呪術的世界観と西洋的怪奇要素が混じり合った独特の魅力を放っています。

第2部:各話のあらすじと主要登場人物

2-1. 第一話「経師三嶋大人の告白」

第一話では、語り手である経師(経文を書き写す職人)・三嶋大人(みしまのうし)が登場します。彼は、南都(奈良)を荒らし回る盗賊・千手丸の一味が、比叡山の高僧・最澄を襲おうとしている場面を目撃してしまうことで運命の歯車に巻き込まれます。

千手丸は「人を殺すことをなんとも思わぬ盗賊」であり、「超絶呪禁師」である情婦・玉依(たまより)が傍らにいるという、いかにも伝奇小説の悪役を思わせるキャラクターです。

ところが、三嶋大人は気の迷いからか、成り行きからか、この盗賊団と縁ができてしまう。そして、最澄の高い法力(仏教的な呪術のような力)によっていったん撃退されながらも、千手丸たちは再度の襲撃を企てます。その際に現れたのが、強力な呪力を持つ謎の若者・真魚(まお)です。

この第一話は、いわば**“真魚”の衝撃的な初登場回**と言ってよく、すでに「真魚の能力は玉依を凌駕するほどの呪術的才能だ」という姿が示唆されます。さらに真魚は“仏道に専念するため、己の俗なる部分を外へ切り離す”という、きわめて危うい思想を持っています。そこから生まれるのが、“反魂の術”によって創り出されるもう一人の真魚――これがいわば“フランケンシュタインの怪物”に当たる存在です。

2-2. 第二話「沙門広達の回想」

第二話では、語り手として「沙門広達(しゃもんこうたつ)」が登場します。彼は仏門に仕える身でありながら、あるきっかけから真魚(そしてその周辺)と交わることで“もう一人の真魚”の存在を知ることになります。

ここでは最澄や千手丸などの主要キャラクターは引き続き登場しますが、ストーリー上で中心的役割を担うのは、真魚の内面、すなわち“分身”を生み出してしまった真魚がどのように自分自身の矛盾と向き合うのか――という点です。

歴史的に言えば、真魚=空海は当時すでに各地を行脚し、仏道を学ぶ中で“何か”を得ようとしていた時期にも当たるため、作中では“空海の若き魂の葛藤”が描かれることになります。山田正紀のフィクションとしては、ここで「仏教的な悟り」と「人間の業(ごう)」、さらには「呪術的な力」への欲望と傲慢さが混じり合うところにドラマ性が生まれているのが特徴です。

2-3. 第三話「偸盗千手丸の懺悔」

第三話は、盗賊の頭目・千手丸(せんじゅまる)の視点で物語が展開します。第一話で圧倒的存在感を放った千手丸ですが、ここでは彼が自らの行動と、真魚や玉依との関係を“懺悔”という形で語ることになるため、それまで見えなかった内面が明かされていきます。

千手丸は「ハンサムで武力腕力抜群」という荒々しい一面を持ちますが、同時に玉依に対してある種の執着と愛情を抱き、その玉依が惹かれていく“真魚”の力に翻弄される立場にもあります。まるで鏡のように人を映し出す真魚の存在を目の当たりにすることで、千手丸もまた自分自身の“もう一人の自分”を見出してしまうのです。

ここに至って、読者は "真魚"という存在がもたらす波紋をいよいよ実感することになります。真魚は当時高名だった最澄をも脅かすほどの呪力を持ち、それを持て余している若者。そして、彼が「もう一人の自分」を創り出してしまったことが、周囲の人物たちにもさまざまな影響を及ぼしているのです。

2-4. 第四話「夢占師乙魚の夢解き」

連作を締めくくる第四話は、夢占師(ゆめうらないし)・乙魚(おとぎょ)の視点です。彼女(※作中で乙魚は女性か男性かを明言しているかは、本稿では記しませんが、少なくとも夢占師として登場する人物)が見る“夢”に現れる真魚、あるいはもう一人の真魚。そのビジョンが暗示するものは何なのか――。

最澄と真魚との対立や、真魚ともう一人の真魚との因縁、さらに盗賊同士の勢力争いなど、これまでのエピソードで蓄積されてきた因果が、最終話において一つの決着を迎えることになります。もっとも、空海が後世に“弘法大師”として伝説化される存在である以上、本作の中でも絶対的な完結というよりは、「彼が入定(にゅうじょう)するまで、そしてその後も物語は続いていく」というニュアンスで終わりを迎えます。

本作における“フランケンシュタイン”は、まさしく若き真魚の抱えた欲望や矛盾が具現化した怪物であり、それは同時に周囲の人間たちが内心に隠し持つ“もう一人の自分”を映し出す鏡でもあります。空海(真魚)という超越者に接するとき、人々は自分の中の“影”を見てしまう――そんなモチーフが最後まで貫かれているのが、『延暦十三年のフランケンシュタイン』という作品の特徴と言えます。

第3部:作品のテーマと魅力

3-1. 超越者としての空海と“もう一人の自分”

山田正紀作品には、しばしば"超越者"というテーマが登場します。人間離れした才能や力を持つ存在を描くことで、そこに映し出される凡人の苦悩や歪みを際立たせる、という手法です。

本作で言えば、空海(真魚)は、まさに“生まれついての超常的才能”を持った若者として描かれています。最澄と並び称されるほどの法力、さらには古来から伝わる密教的な呪術を自在に使いこなすという、常人には到底理解できない存在。しかし、そんな彼にも“欲望”や“俗っぽさ”が残っており、それを切り離そうとした結果が“もう一人の真魚”という怪物の誕生につながってしまうのです。

その怪物は、本家のフランケンシュタインの怪物のように“親の愛を知らない”がゆえに暴走し、世界を傷つける――というわかりやすい構造ではなく、「自分自身の負の部分だけを押し付けられた影」というニュアンスで描かれている点が独特です。怪物が人間たちの世界を跋扈するというよりは、誰もが自分の中に“影”を認めざるを得ないという“内面的な怪奇”を表現していると言ってよいでしょう。

3-2. 平安時代ゴシックとしての魅力

平安時代は、日本史上でもとりわけ貴族文化が花開いた時代である一方、都が移る混乱期や政争の激化などもあり、宗教や呪術が強い力を持っていた面があるとも言われます。山田正紀は、その史実を下地として、「比叡山の高僧」「大盗賊」「呪禁師」といったキャラクターを活躍させ、呪術や怪物を違和感なく物語に溶け込ませています。

こうした"歴史ゴシック"とも言うべき作風は、日本の伝奇小説の醍醐味のひとつです。単なる歴史小説にとどまらず、幻想的・怪奇的なモチーフを大胆に取り入れることで、読者を独特の世界観へ引き込む力があります。歴史が苦手な方でも、“フランケンシュタイン”というインパクトのあるイメージから興味を持つことができる作品になっているのも魅力です。

3-3. 語り手を変えることで生まれる多面性

先述の通り、本作は四つの短編連作で構成されており、各話ごとに語り手が異なるという形式を採用しています。これは、同じ事象・同じ人物(真魚)を異なる人間の目線で見ることで、読者が一つの物語を多面的に理解できる仕掛けになっています。

- 経師三嶋大人の視点:平凡な男が偉大な力を持つ者たちに巻き込まれる恐怖と驚き

- 沙門広達の視点:宗教者として、真魚=空海の精神世界にどこまで近づけるか

- 偸盗千手丸の視点:荒ぶる力を持ち、呪術の渦中にいる自分自身の内面葛藤

- 夢占師乙魚の視点:夢や幻視を通じて垣間見る“真魚の本質”

これらが組み合わさることで、作品全体の筋立てはもちろん、テーマとして描かれる「もう一人の自分」「超越者と凡人のコントラスト」「仏道と俗世の間の葛藤」が浮かび上がります。

第4部:読後の感想

4-1. 短編連作としての完成度

四話それぞれが独立した短編でありながら、連作という形で最終的には大きなストーリーを描き出している点は見事です。特に、第一話から第四話まで通して読んだ際に、「あの時の出来事はこう繋がっていたのか」と腑に落ちる瞬間がいくつもあります。

一方で、作中では最澄や空海といった歴史上きわめて有名な人物が登場するため、“史実との齟齬が気になる”と感じる人もいるかもしれません。しかし本作はあくまで伝奇小説であり、読者は“これは山田正紀による大胆な物語的解釈・創造である”というスタンスを取ることで、より楽しめるはずです。

4-2. 歴史物が苦手な人にもおすすめできる理由

本作は歴史小説の体裁を取りつつも、ストーリーの軸は伝奇と怪奇ロマンに寄っています。難解な史料考証の話などもさほど深掘りされないため、歴史に詳しくなくても物語の醍醐味を十分味わうことが可能です。

4-3. 空海伝説と「反魂の術」の融合

「反魂の術」とは、中国や日本の伝奇で度々取り上げられる“死者を甦らせる”秘術を指すことがあります。本作ではこれが、“己の内面から負の部分を切り離し、別の肉体を使って甦らせる”という、空恐ろしい手法として描かれています。いわば"禁断の自己分裂"とも言えるでしょう。

その結果生まれた怪物こそが「延暦十三年のフランケンシュタイン」であり、まさに“生みの親”である真魚を映す鏡となる存在です。ここに、西洋怪奇譚の「フランケンシュタイン」の要素が巧みに組み込まれている点が、本作の最大の特徴の一つです。

4-4. 後の空海像をめぐる余韻

作中では、真魚(まお)という名の若者が“自分を二つに分けた”結果、それぞれが別々の道をたどる可能性が示唆されます。読者としては、“真魚は本当に空海となったのか、それとも分離したもう一人が空海となったのか”という興味をかき立てられるでしょう。

実際には、歴史上の空海がそんな分裂を起こしたという記録はありません。これはあくまで山田正紀による大胆なフィクションであり、仏教の神秘性や日本古来の呪術観、さらにはゴシック要素を掛け合わせた独自の空海像の創作です。しかし、その“もしも”の物語が持つ魅力ゆえに、本作は多くの読者の心を掴んで離さないのです。

結び

『延暦十三年のフランケンシュタイン』は、山田正紀の筆致だからこそ生み出せる、歴史と怪奇、伝奇と呪術が渾然一体となった作品です。若き日の空海が“真魚”として登場し、彼の周囲に生まれる謎や恐怖、そして人々の運命が多面的に描かれる連作短編集の形は、読者に飽きる暇を与えません。

平安時代という日本史上の大きな転換期を舞台にしながら、西洋ゴシックの象徴である「フランケンシュタイン」の要素を巧みに絡ませた点は、歴史好きにも怪奇小説好きにもアピールする魅力があります。大人の伝奇エンターテインメントとして、ぜひ一読をおすすめしたい作品です。