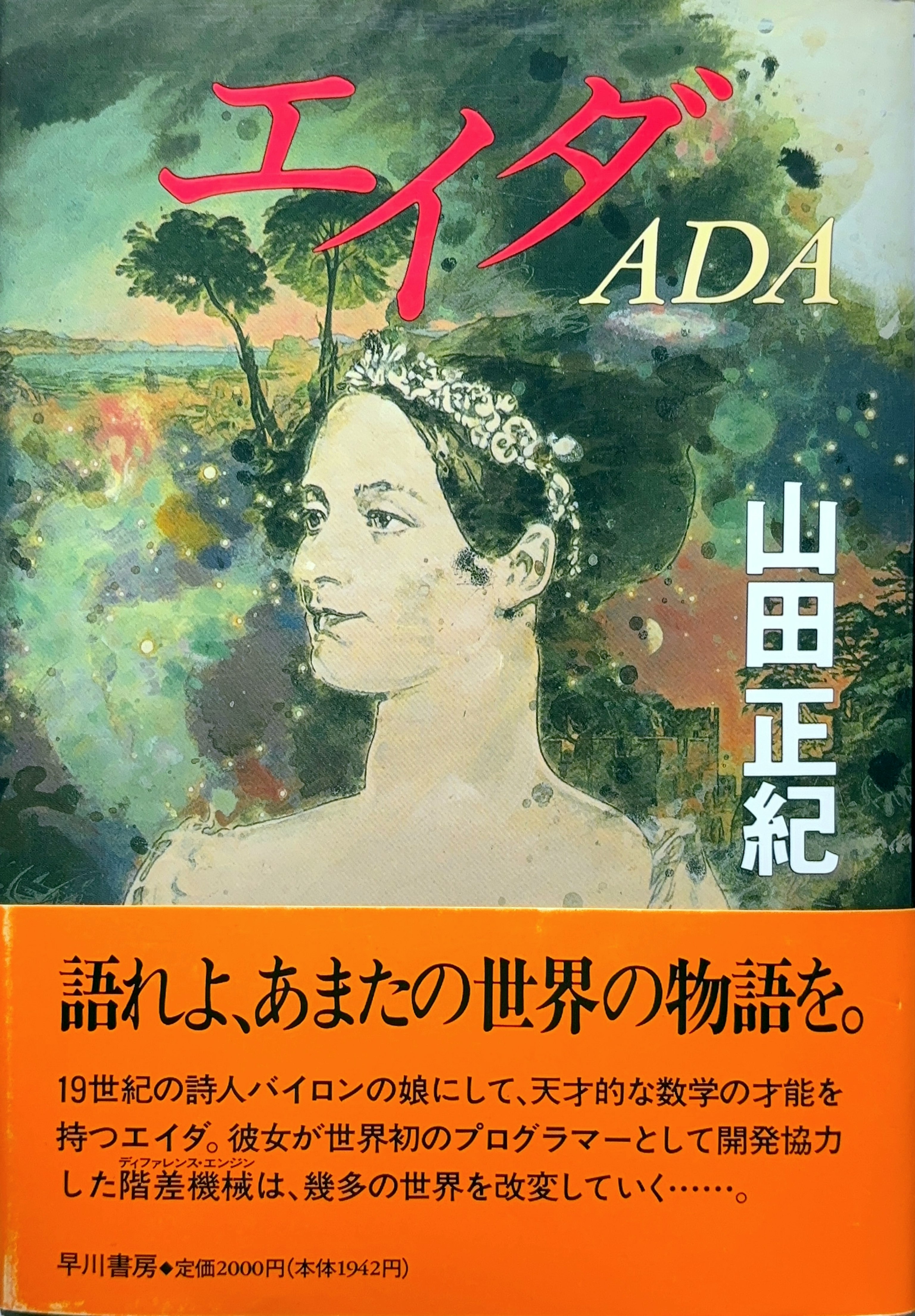

| 叢書 | 初版 |

|---|---|

| 出版社 | 早川書房 |

| 発行日 | 1994/08/31 |

| 装幀 | 毛利彰 |

物語の力と現実の境界を巡るSF超大作

物語の概要と構造

「エイダ」は、物語が現実を侵食していく過程を壮大に描いたSF作品だ。舞台は19世紀のビクトリア朝イギリスから江戸時代の日本、さらには現代、そして宇宙へと広がる。中心となるのは、詩人バイロンの娘で数学者のエイダ・ラブレスと、コンピュータの原型である階差機械(ディファレンス・エンジン)を考案したチャールズ・バベッジ。この二人を軸に、メアリー・シェリー、コナン・ドイル、杉田玄白、間宮林蔵といった実在の人物が登場し、彼らの創作したフィクションが現実世界に現れるという異常現象が展開する。

物語は複数のエピソードが並行して進む重層的な構造を持つ。例えば、メアリー・シェリーの前に彼女の小説『フランケンシュタイン』の怪物が現れ、コナン・ドイルは自ら生み出したシャーロック・ホームズと対面する。さらに、日本の蘭学者・杉田玄白が探検家・間宮林蔵から怪物遭遇の話を聞くなど、時代や地域を超えた挿話が絡み合う。これらの現象の起源は、エイダがバベッジの階差機械に関与したことにあると示唆される。

やがてこの影響は現代に及び、体感シミュレーション・システム「宇宙船虚数(イマジナリー)号」に取り込まれた男や、巨大コンピュータ「エイダ」を破壊しようとする作家が登場。そして最終的には、物語の浸食が宇宙規模に拡大し、人類とクェーサー生物との戦いへと発展する。このスケールの大きさと、メタフィクションとしての仕掛けが「エイダ」の最大の魅力だ。

主なテーマと読みどころ

1. 物語と現実の境界の曖昧さ

「エイダ」の根底にあるのは、「物語が現実を侵食する」という発想だ。作中では、フィクションが実体化し、現実と虚構の区別が失われる。例えば、シャーロック・ホームズがフランケンシュタインの怪物に事件解決を依頼する場面は、現実の作家と彼らの創作が交錯する奇妙な状況を生み出す。このアイデアは、量子力学の多世界解釈やコペンハーゲン解釈を背景に、「観測者が現実を確定する」という理論とも結びつく。物語が観測され、語られることで、それが「現実」として成立してしまうのだ(たまたまこのページを読まれたあまりSFを読み慣れていない方は、何を言っているのかわかっていただけるのだろうか🥵)。

このテーマは、山田正紀自身が「物語だけが光速を突破することができる」と表現する言葉に集約されている。このフレーズは、物理的な限界を超える想像力の力を象徴し、SFというジャンルの本質を言い当てている。

2. 歴史改変とメタフィクションの融合

実在の人物と創作キャラクターが共演する歴史改変SFとしての側面も強い。エイダやバベッジといった史実に基づく人物が登場する一方、彼らの行動がフィクションの具現化を引き起こす。また、作家自身が作中に登場し、自らの作品世界と向き合う場面は、メタフィクションとしての深みを加える。この構造は、読者に「何が現実で何が虚構なのか」を問い続け、物語の自己言及的な性質を際立たせる。

3. 宇宙規模のスケールと哲学的問い

物語の終盤では、人類とクェーサー生物の戦いが描かれ、ビッグバン宇宙論とプラズマ宇宙論の対立がテーマとなる。両者は互いの存在を観測することで相手の現実を否定し、自らの宇宙を確定させようとする。この戦いは、ゾロアスター教の光と闇の対立を思わせる神話的要素と、量子宇宙論の科学的視点が融合したものだ。ここで問われるのは、「人間原理に基づく宇宙とは何か」「物語が宇宙を定義する力を持つのか」という哲学的な命題である。

「エイダ」を読み解く:山田正紀の意図と時代背景

山田正紀の苛立ちとSFへの思い

「エイダ」を読む上で欠かせないのは、作者・山田正紀が当時抱えていた葛藤だ。たまらなく孤独で、熱い街サイトでの考察によれば、『SFが読みたい!2001年版』の座談会での発言から、彼の心情が垣間見えるという。山田は「SFというレッテルが出版界から抹殺されつつある状況が俺を孤立させた」と語り、90年代のSF低迷期に創作意欲を失っていたことを吐露している。実際、「エイダ」以降、彼が本格的なSFをほとんど書かなかった時期が続く(『デッドソルジャーズ・ライブ』(1996年)を除き、次作『神狩り2』は2005年まで待つ必要があった)。

この背景を踏まえると、「エイダ」は山田のSFへの愛と苛立ちが結実した作品と言える。物語が現実を侵食し、やがてSFそのものが消滅する世界を描くことで、彼はジャンルの危機に対する一種の抵抗を試みたのだろう。作中に登場する「SF作家」としての分身が、巨大コンピュータ「エイダ」に挑む場面は、象徴的だ。

90年代SFの文脈

「エイダ」が刊行された1994年は、日本のSFが転換期にあった。70年代から80年代にかけて、小松左京や筒井康隆らによる「大きな物語」がSFを牽引してきたが、90年代に入るとその勢いが失速。山田自身が座談会で「大きな物語が書けなくなった」と述べるように、SFは内省的、あるいはマニアックな方向へとシフトしていった。「エイダ」は、そうした状況下で「大きな物語」を再構築しようとする野心作である。

一方で、海外ではウィリアム・ギブスンとブルース・スターリングの『ディファレンス・エンジン』(1990年)が話題を呼び、スチームパンクという新たな潮流が生まれていた。「エイダ」もバベッジの階差機械を起点とする点で共通性を持つが、山田はそこにメタフィクションや量子宇宙論を重ね、より複雑な作品へと昇華させた。

感想と批評

物語の魅力と課題

「エイダ」の最大の魅力は、その想像力の奔放さとスケールの大きさだ。メアリー・シェリーがフランケンシュタインの怪物に襲われる場面や、シャーロック・ホームズがコナン・ドイル本人に語りかけるシーンは、読者を驚愕させる力を持つ。また、量子宇宙論や並行世界を駆使した展開は、SFのセンス・オブ・ワンダーを存分に味わわせてくれる。

しかし、終盤の「息切れ感」は多くの読者が指摘する課題だ。膨大なアイデアが詰め込まれているがゆえに、収束が難しく、結末がやや唐突に感じられる。この点は野心的な試みの代償と言えるかもしれない。それでも、その混沌すら「物語の力」のメタファーとして解釈できる深みがある。

個人的な読みどころ

私にとって特に印象深いのは、「物語が現実を変える」というテーマが、SFというジャンルそのものへの問いかけとして機能している点だ。山田正紀が作中で描く「SFが消滅した世界」は、90年代のジャンル低迷を反映した自己批評でありながら、読者に「物語の力を信じるか」と突きつける。この問いかけは、2025年の今読んでも色褪せない。

また、杉田玄白や間宮林蔵といった日本史の人物が登場するエピソードは、西洋中心のSFに独自の視点を加えており、山田の国際的な視野を感じさせる。これが単なる西洋文学のパロディに終わらず、日本独自の文化と融合している点も見逃せない。

結論:なぜ「エイダ」を読むべきか

「エイダ」は、物語と現実、科学と神話、個人と宇宙を繋ぐ壮大な実験だ。読者はその複雑さに戸惑うかもしれないが、そこにこそ山田正紀の作家としての野心と、SFの可能性が詰まっている。1994年の刊行から30年以上経った今でも、そのテーマは現代的な響きを持ち、フィクションの力を信じるすべての人に読まれるべき一冊だ。

もしあなたが、メタフィクションの迷宮に飛び込む覚悟があるなら、あるいは「物語が世界を変える」という発想に心を動かされるなら、「エイダ」は間違いなくその期待に応えてくれるだろう。そして、山田正紀がこの作品に込めた苛立ちと希望を、ぜひ感じ取ってほしい。

あなたの現実も、この本を読めば書き換わるかもしれない──。

文庫・再刊情報

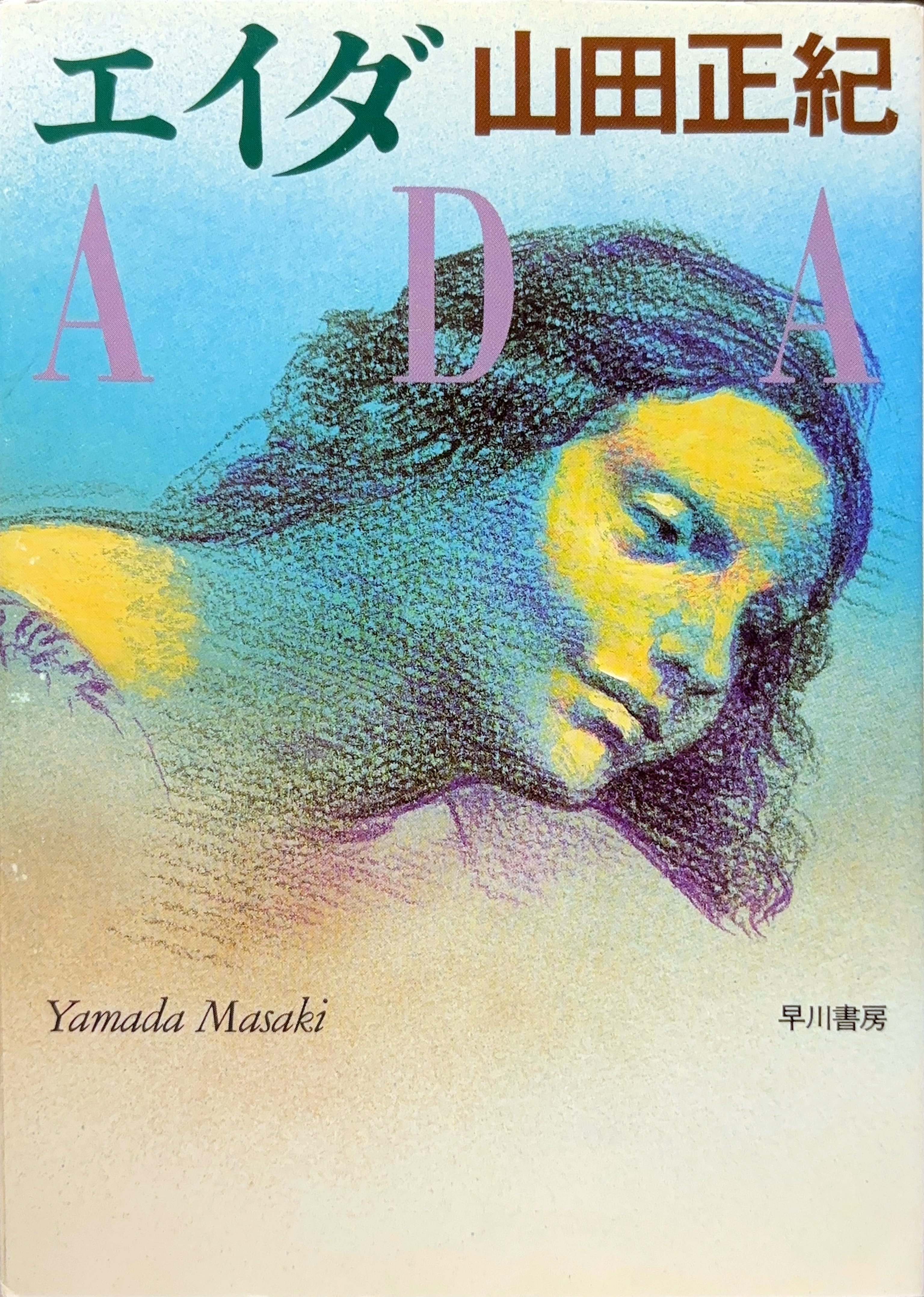

| 叢書 | ハヤカワ文庫 |

|---|---|

| 出版社 | 早川書房 |

| 発行日 | 1998/05/15 |

| 装幀 | 宇野亜喜良 |

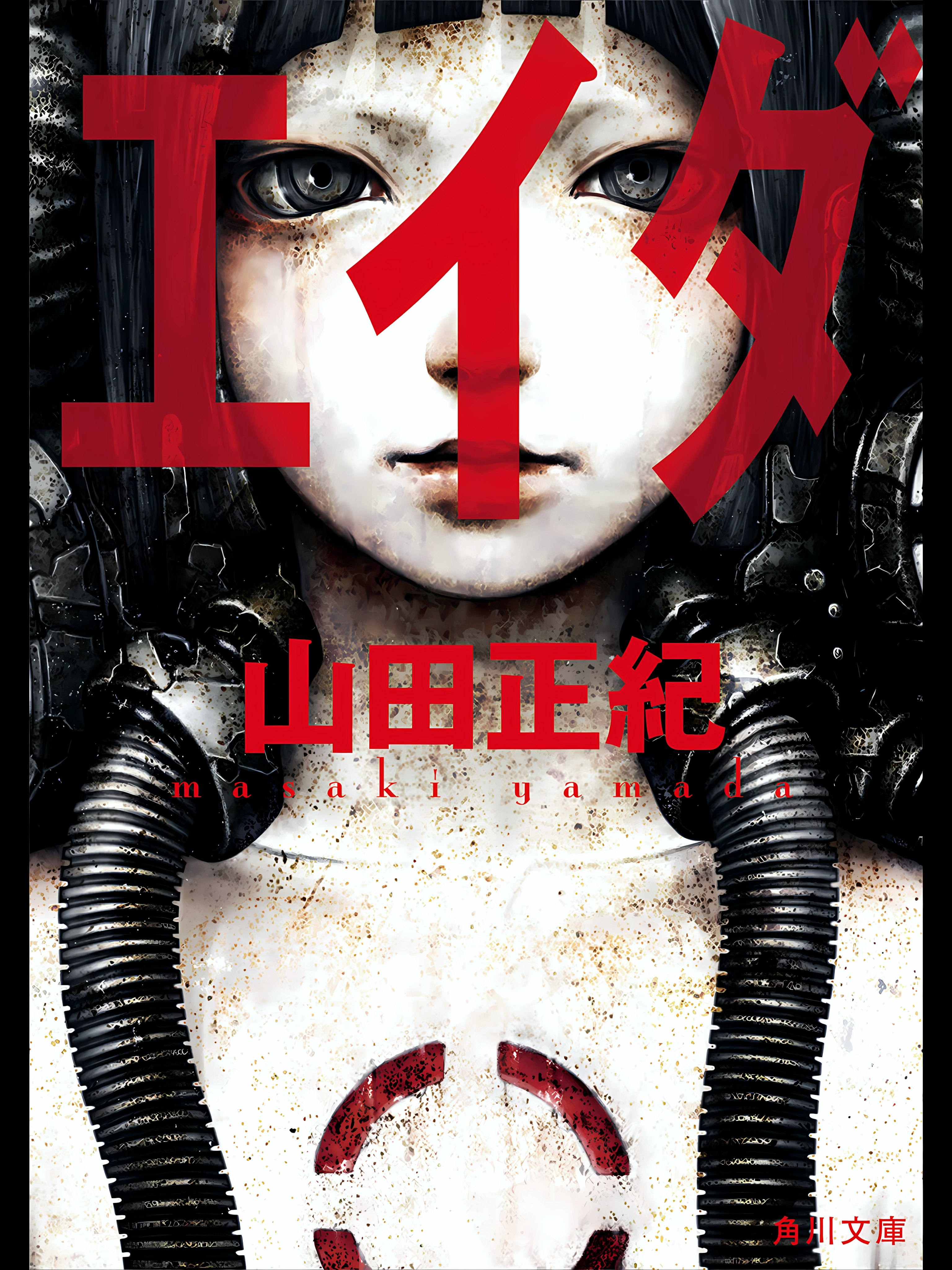

| 叢書 | 電子書籍版 |

|---|---|

| 出版社 | KADOKAWA |

| 発行日 | 2017/08/28 |

| 装幀 | shichigoro-shingo、舘山一大 |