| 叢書 | ハヤカワ・ミステリワールド |

|---|---|

| 出版社 | 早川書房 |

| 発行日 | 2012/03/25 |

| 装幀 | © GYRO PHOTOGRAPHY/ amanaimagesRF/ Getty Images、ハヤカワ・デザイン |

🪶 “能”という舞台装置が語る、贖罪と再生の物語

1. 『ファイナル・オペラ』とは何か?

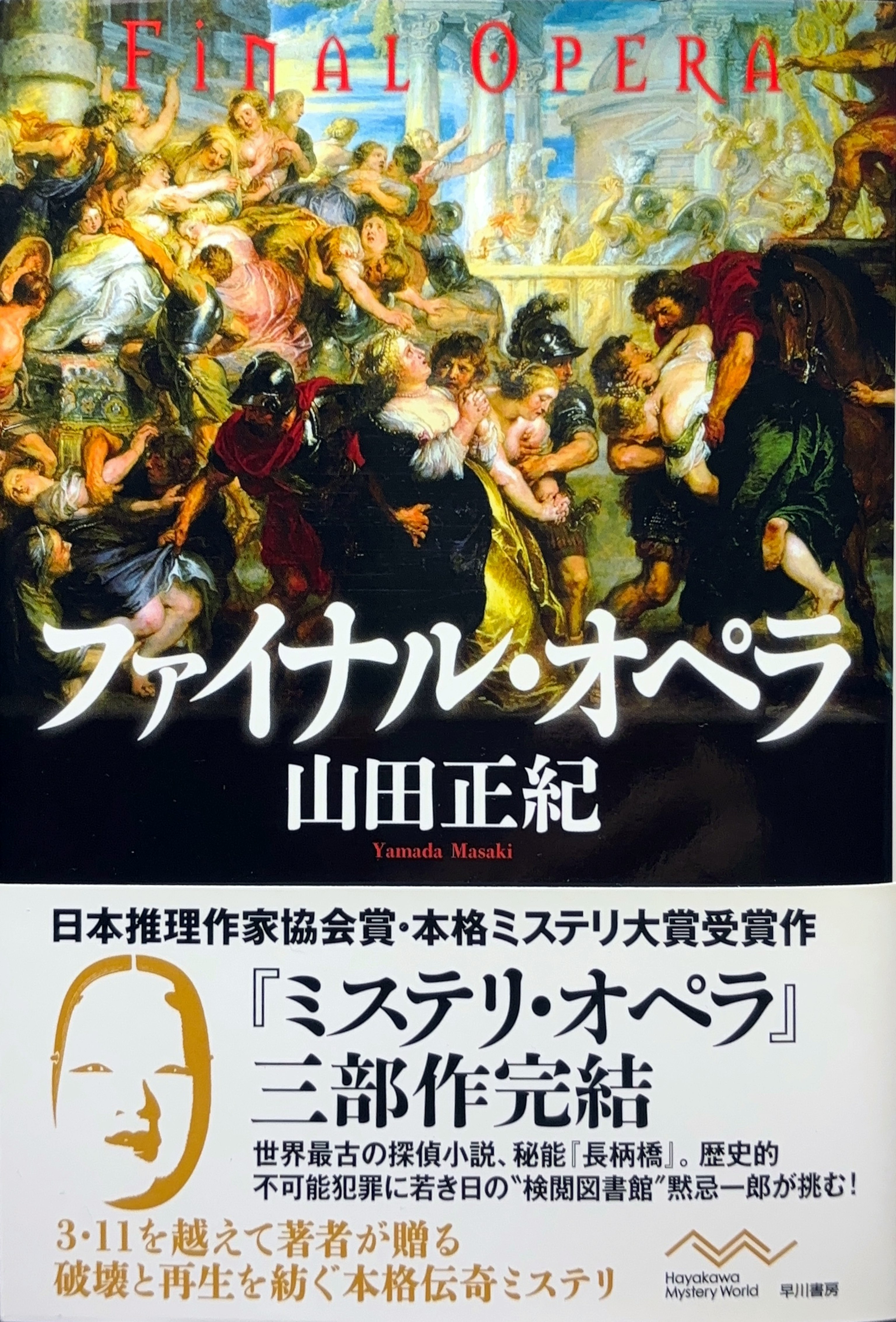

山田正紀の『ファイナル・オペラ』は、オペラ三部作の掉尾を飾る傑作です。昭和20年、終戦間近の東京・八王子を舞台に、長良神社に伝わる秘能「長柄橋」を巡る謎と、14年前の殺人事件の真相を、検閲図書館の黙忌一郎が解き明かしていきます。本作は、能という伝統芸能を軸に、探偵小説、幻想小説、歴史小説の要素を融合させ、戦争の狂気と人間の贖罪を圧倒的な筆力で描いています。

物語は、明比家が14年ごとに上演する「長柄橋」を中心に展開されます。この能は、子を奪われた母の復讐を描き、「世界最古の探偵小説」とも称されています。しかし、昭和6年の上演では、舞台上で演者が殺害される事件が発生しました。そして再び上演が迫る中、不可解な人間消失や謎めいたメッセージが現れ、物語は複雑な様相を帯びていきます。アオムラサキの蝶、輪廻転生、阿吽像といったモチーフが絡み合い、読者を幻想的な世界へと誘っていきます。

2. 物語の構造:読者=観客=演者という入れ子構造

『ファイナル・オペラ』の最大の特徴は、“読者自身が謎を解く”ように仕掛けられている点です。単に探偵役の黙忌一郎が真相を解き明かすだけではありません。むしろ、能の演者・観客・作者・読者といったすべての「語り手」が解釈と推理を繰り広げていきます。

この重層的構造は、『逆神』という副章に登場する語り手・明比花科の手記や、舞台上での象徴的な演出、また現実世界の戦争という大背景によって、ますます曖昧になっていきます。

「1/2 + 1/2 + 1/2 = 1」という鏡に書かれた数式は、幻想と現実の境界を読み手に問う装置です。

3. 読後に広がる主題と問い

本作に込められた主題は複雑だが、読了後に胸に残る感情はとても明確です。「これは贖罪の物語なのだ」と。

- 日本という国家が犯した罪(特に戦争や災害)

- 一族が隠してきた“長柄橋”の真実

- 無辜の子供たちが巻き込まれた過去の悲劇

これらすべてが、「再演」という儀式を通して露わになります。“能”とはすなわち「繰り返し演じられることで真実に至る祈り」だと、山田は捉えているのかもしれません。

🎭 秘能『長柄橋』と『隅田川』の関係

物語の中核を成す秘能『長柄橋』は、能『隅田川』を下敷きにしています。母が子を失い、川のほとりで亡霊と出会う──という物語が、山田の手で探偵小説的モチーフに昇華されています。

4. 評者たちの声:評価はどう分かれたか?

好意的評価

- 読書メーター:「昭和史を探偵小説で振り返るという挑戦に感服」「真相に至る過程が圧巻」

- TAIPEIMONOCHROME:「読者に“現実と対峙する責任”を課す、強烈なアンチ・ミステリ的風格」

- ミスナビ:「輪廻転生と能と国家の三重奏。圧巻の一大叙事詩」

否定的あるいは中立的評価

- Grand U-gnol:「話が入り組みすぎて読み通すのが困難」

- 読書メーター別評:「純文学的要素が強く、ミステリとしては読みにくい」

5. 作者・山田正紀の文体と作風について

山田正紀の文体は一見、難解で仰々しく感じられるかもしれません。しかしその複雑さには意味があります。それは「現実という名のフィクション」への異議申し立てであり、無責任な歴史忘却に対する抗議なのです。

『ファイナル・オペラ』が描くのは、「記憶の演劇」です。つまり、記憶そのものを“上演”することで歴史を問い直す試みなのです。

山田はこの三部作を10年がかりで執筆しました。3.11以降の時代に“語られるべき物語”をどう提示するか。その苦悩と葛藤が、作品の随所ににじんでいます。

6. 読みどころポイントまとめ

- 🎭 能×ミステリという異色の融合:『隅田川』を下敷きにした探偵劇

- 🦋 アオムラサキという幻想要素:魂の輪廻転生の象徴

- 🕵️♂️ “検閲図書館”という謎の存在:黙忌一郎の役割が物語を攪乱

- 🧠 読者への責任転嫁:推理=演劇への参加

- 🔥 終戦間際の日本という舞台設定:国家と個人の罪の対比

📚 他参考記事リンク集

🧩 FAQコーナー

Q1: オペラ三部作は順番に読まないとダメ?

A: 単独でも読めますが、前二作『ミステリ・オペラ』『マヂック・オペラ』を知っていれば、登場人物の背景やテーマの広がりがより深く楽しめます。

Q2: 本作はミステリ?幻想小説?

A: 両方です。探偵小説の構造を借りた幻想文学とも言えますし、幻想という舞台装置を借りた探偵小説とも言えます。

Q3: 難しすぎて読みにくいという声もありますが?

A: 正直、読みやすいとは言えません。ですが、読み進める価値は確かにあります。難解なだけでなく、「記憶と歴史を再演する」というテーマを強く意識すれば、読解の補助になります。

✨あとがき──この作品に向き合う“読者”という演者たちへ

『ファイナル・オペラ』は、読む者を試す作品です。単なる“名探偵の活躍”を期待すると肩透かしを食うかもしれませんが、もし「なぜ人は物語を必要とするのか」「過去をいかに語るべきか」に興味があるならば、この作品はきっと応えてくれるはずです。

輪廻する魂、繰り返される演劇、書き換えられる昭和史。すべてが絡まり、最後には読者自身がその真相を舞台の上で“演じる”ことになる。そんな体験を、あなたもしてみませんか?